今回は「脳卒中啓発月間」の時期の変遷と、当院での過去の取り組みについてご紹介します。脳卒中後遺症のリハビリや再発予防を目的としている方にとって、大切な情報です。

なぜ啓発月間は5月から10月へ?

かつて日本では、毎年5月最終週を「脳卒中週間」とし、全国の医療機関や自治体が啓発活動を行っていました。これは、2002年に日本脳卒中協会が独自に定めたもので、市民シンポジウムや健康講座が広く行われていました。

当院でも以前は5月には必ず「脳卒中予防と後遺症リハビリ」に関する無料セミナーと無料相談会を開催し、多くの方にご参加いただきました。

しかし、2006年に世界脳卒中機構(WSO)が10月29日を「世界脳卒中デー」と定めたことを受け、徐々に啓発活動の国際的な統一が進められました。これに伴い、日本国内でも2021年からは10月を「脳卒中月間」として啓発活動が展開されるようになりました。

🧩 脳卒中にはどんな種類がある?

「脳卒中」とは、脳の血管が詰まる、または破れることで脳細胞にダメージを与える病気の総称で、主に以下の3つが含まれます。

脳梗塞:脳の血管が詰まることで起こる。発症数が最も多く、生活習慣病との関係が深い。

脳出血:高血圧などにより脳内の血管が破れ、出血する状態。

くも膜下出血:脳動脈瘤の破裂などが原因で、くも膜下に出血が起こる。突然死のリスクが高い。

これらはいずれも命に関わる疾患であり、早期発見と治療、さらには予防が極めて重要です。

🎯 当院の脳卒中への取り組み

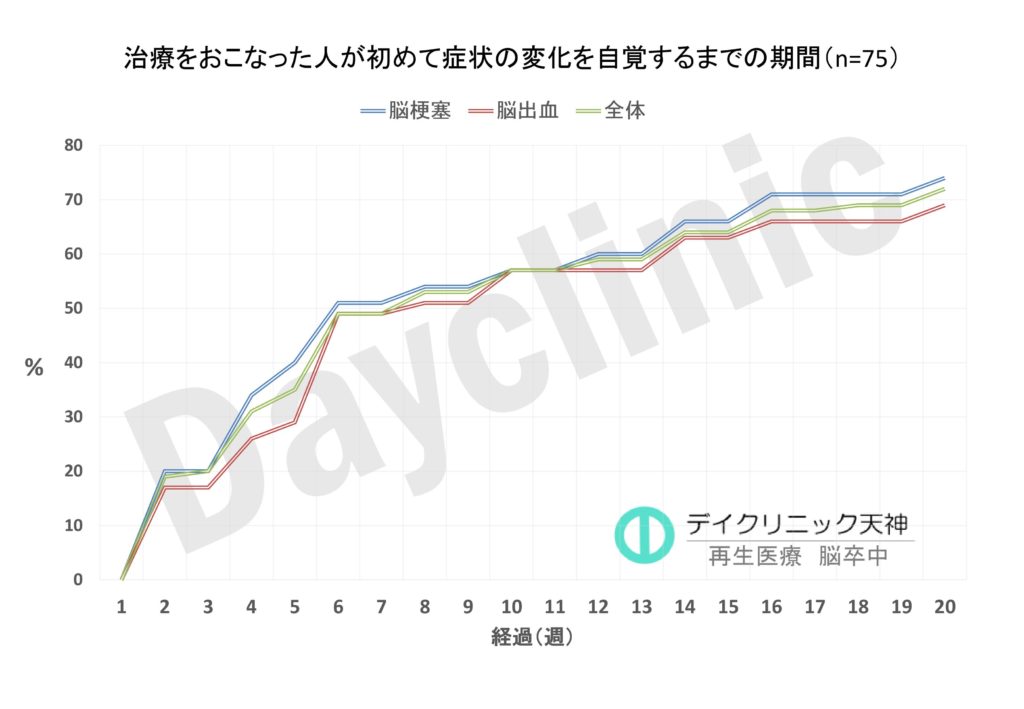

当院では、再生医療を活用した脳卒中後遺症の治療およびリハビリテーションに注力しています。特に、運動障害・言運動障・認知機能の改善において具体的な症例もあり、多くの患者様にご好評をいただいております。

また、脳卒中の再発予防にも力を入れており、患者様のご要望に応じて、生活習慣病の管理指導やご家族への支援も積極的に行っています。定期的な健康チェックと生活習慣の見直しを通じて、再発リスクの軽減を目指しています。

💉 当院が行う再生医療による脳卒中後遺症治療

当院では、再発予防と後遺症の回復支援のための新しいアプローチとして、手術が不要な再生医療(幹細胞培養上清液)を導入しています。

幹細胞培養上清液は、幹細胞を特定の条件下で培養し、その際に得られる生理活性物質を豊富に含む培養液です。これは最初から治療成分としての使用を目的に製造されており、成長因子やサイトカインなどが高濃度で含まれています。これらが血管や神経の修復を促進し、以下のような効果が期待されています:

・血管の新生と修復を促す

・動脈硬化の原因となるプラークの減少

・脳神経細胞の保護・再生の補助

この再生医療は、従来のリハビリと併用することで、脳卒中後の生活機能の改善に貢献することが期待されています。

📅 セミナー再開のお知らせ:5月6日に開催!

当院では、コロナ禍により長らく中止していた脳卒中後遺症に関するセミナーを、2025年5月6日に再開いたしました。

今回のセミナーでは、脳卒中の基礎知識から最新の再生医療を含む治療法、リハビリの実例紹介まで、幅広くお話をさせていただきました。参加された皆さまからは、「知らなかったことが多く、今後に役立つ」との声を多数いただき、大変有意義な時間となりました。

今後も、地域の皆さまの健康を守る情報発信と支援活動を継続してまいります。

🔍 脳卒中に関する情報発信を継続中

5月・10月に限らず、脳卒中予防・後遺症対策についての情報は、今後もブログやセミナーを通じて発信してまいります。

脳卒中の後遺症に悩まれている方、リハビリを希望される方、予防のために学びたい方は、ぜひ一度当院までご相談ください。